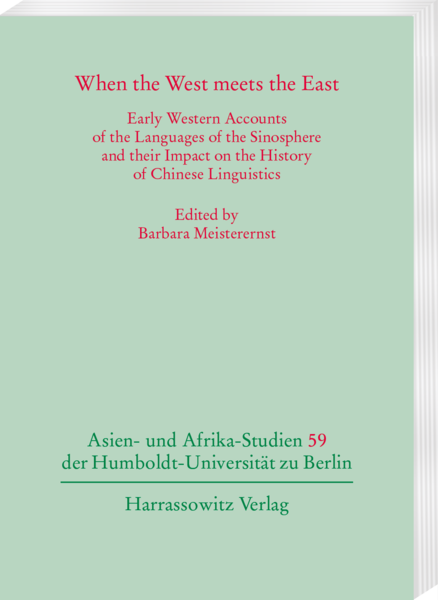

When the West meets the East: Early Western Accounts of the Languages of the Sinosphere and their Impact on the History of Chinese Linguistics

This book provides a collection of articles on early encounters of Western missionaries and scholars with the languages of the Sinosphere. These encounters had a considerable impact on the history of Chinese linguistics in the West and in the East. The volume focuses on Western and Chinese linguistic perspectives within their historical and sociological contexts. Thus, it provides a bridge between West and East, linguistics and history. Particular emphasis lies on the special influence Taiwanese linguistic studies have on the history of linguistic studies of East Asian languages. Many of the early grammatical works on Chinese languages are closely connected to Taiwan and Taiwanese languages. Additionally, Chinese linguistic traditions and their interaction with Western linguistics are at issue, as well as early Western accounts of the Chinese languages and their impact on linguistic studies in the West and in the East. The volume demonstrates the great influence the encounter with Sinitic languages had on the development of new linguistic concepts in the West, and it provides a window into cultural and linguistic relations from a unique perspective; transcending the Eurocentric view, and probing the motives of the missionary and colonial endeavors.

This book provides a collection of articles on early encounters of Western missionaries and scholars with the languages of the Sinosphere. These encounters had a considerable impact on the history of Chinese linguistics in the West and in the East. The volume focuses on Western and Chinese linguistic perspectives within their historical and sociological contexts. Thus, it provides a bridge between West and East, linguistics and history. Particular emphasis lies on the special influence Taiwanese linguistic studies have on the history of linguistic studies of East Asian languages. Many of the early grammatical works on Chinese languages are closely connected to Taiwan and Taiwanese languages. Additionally, Chinese linguistic traditions and their interaction with Western linguistics are at issue, as well as early Western accounts of the Chinese languages and their impact on linguistic studies in the West and in the East. The volume demonstrates the great influence the encounter with Sinitic languages had on the development of new linguistic concepts in the West, and it provides a window into cultural and linguistic relations from a unique perspective; transcending the Eurocentric view, and probing the motives of the missionary and colonial endeavors.

zum Buch im KatalogPlus

zum Buch auf der Verlags-Website

Analytical comparative etymological dictionary of reduplication in the major languages of the Middle East and Iran

The present dictionary is an analytical, comparative and etymological presentation of reduplication over a wide spectrum of languages. The range of featured languages – Arabic, Armenian, Kurdish, Persian and Turkish – include three separate families connected only by geographical proximity, each with an extremely rich literary tradition. The dictionary covers multiple independent phenomena in several unrelated languages, the underlying idea being that their reduplications are all somehow connected, and that there exists a general «field» of reduplication. The book is not limited to a single field, but rather for several largely separate ones, such as linguistic relations, the theory of reduplication and etymology. Several other related or unrelated languages such as Icelandic, Japanese, Egyptian Hieroglyphics, Hittite, etc. have been included for comparative purposes.

The present dictionary is an analytical, comparative and etymological presentation of reduplication over a wide spectrum of languages. The range of featured languages – Arabic, Armenian, Kurdish, Persian and Turkish – include three separate families connected only by geographical proximity, each with an extremely rich literary tradition. The dictionary covers multiple independent phenomena in several unrelated languages, the underlying idea being that their reduplications are all somehow connected, and that there exists a general «field» of reduplication. The book is not limited to a single field, but rather for several largely separate ones, such as linguistic relations, the theory of reduplication and etymology. Several other related or unrelated languages such as Icelandic, Japanese, Egyptian Hieroglyphics, Hittite, etc. have been included for comparative purposes.

The preliminary findings of this study indicate that reduplication in the languages under study, and in nearly all other languages, deal mostly with the fundamental, primary human requirements. Another strong proof of the «universality» of reduplicates are that they closely follow the same and similar formation, development and rule in most related and unrelated languages. In consequence of the universality of reduplication and its near identical development in all related or unrelated languages, it even legitimizes the creation of a grammar of reduplication in the future. A few of the essential features of this book include: a complete revision and updating of the semantics; a particular attention to the cognitive aspects; and, many etymologies that cannot be found elsewhere.

zum Buch im KatalogPlus

zum Buch auf der Verlags-Website

„Er selbst sah sich vor allem als Lyriker: Mit bebender Stimme und hochpathetischem Ausdruck trug er seine Verse im Freundeskreis vor. Wie man mit den ganz großen Gefühlen umgeht und in der Dichtung eine Form dafür findet, hat Franz Werfel in der Oper gelernt.